物価高騰で深刻化する生理の貧困

物価高騰で深刻化する生理の貧困

新型コロナウイルス感染拡大により顕在化した「生理の貧困」。最近ではあまり取り上げられることはなくなりましたが、日本中で続いている社会課題の一つです。

生理の貧困とは、生理用品の購入・入手へのアクセスが困難な状態や生理に関する知識・教育が不足していることなどにより、衛生的な環境で生理を管理することができない状況のことを言います。単に、経済的に生理用品が購入できない状態のことだけではありません。

しかしながら、父子家庭や多子家庭のため用意が滞ったり、物価高騰の影響で毎月の生理用品の購入が厳しい人たちが今なおいるのが現状です。

特に、10代の子どもたちの中には、経済的な問題でなくても親が病気や障がいで生理用品を用意してもらえなかったり、家族関係の貧困により、生理自体を親に伝えられず一人で悩んでいるなど、生きていくために必要な現象なのに、困難を抱えている子どもたちがいます。

女性として生まれたほとんどすべての人が経験する生理

小売物物価統計調査によると、2016年では生理用ナプキン10枚が全国平均166円で購入できたものが、2024年では、全国平均219円となっています。

月平均の使用枚数が35~42枚と言われていますので、月876円(40枚と仮定)となり、これに消費税がかかり、月約1,000円の出費が毎月必要です。

また、生理は生理用品の購入だけでなく、生理用ショーツや痛み止めの購入、医療機関の受診など生理にかかる費用は、個人によって大きく違いがあります。

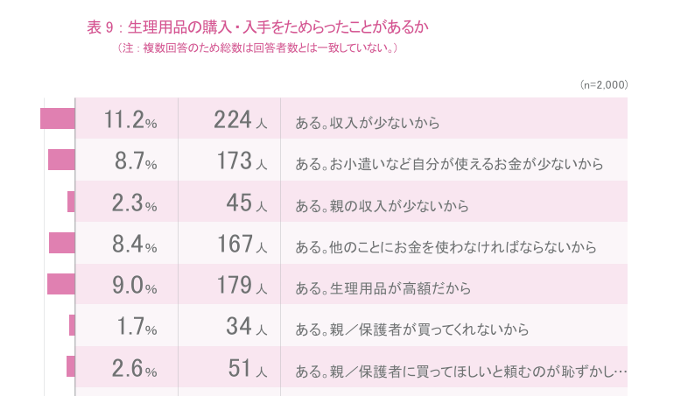

10人に3人が生理用品の購入をためらったことがある

(公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン「日本のユース女性の整理をめぐる意識調査」より一部抜粋)

日本のユース女性の生理をめぐる意識調査(2021年4月プランインターナショナル)によると15歳から24歳までの女性2,000人に調査したところ、10人に3人が生理用品の購入をためらったことがあるという結果でした。世帯や居住の状況によって異なりますが、日々の生活のための食費、通信費などの優先順位が高く、生理用品の購入を必ずしも優先的に考えられるかというとそうではない家庭も存在します。

生理用品を十分に買えないことは、外出控えや不衛生な生理用品の長時間使用、トイレットペーパーなどを生理用品の代わりに使う事態などにつながり、心身の健康に影響を及ぼすことになります。一人暮らしの学生や一人親世帯では、生理用品購入の優先順位や生理用品に使えるお金が限られています。

生理が来ても親に伝えられない陽子ちゃん(仮名)

「申し訳なくて、お父さんに言えない…」

陽子ちゃんは早くにお母さんを亡くし、今はお父さんと二人暮らしです。中学生になると生理が始まりました。生理についての知識は学校で教わりましたが、お母さんがいないので、困ったことがあっても気軽に相談できる人は友達以外いません。また、生活状況が厳しい中、毎日遅くまでタクシードライバーとして働いているお父さんに、食費や学用品など生活にかかるお金を考えるとなかなか生理用品を買ってほしいとは言えませんでした。また、手持ちの生理用品がなく、学校の保健室に貰いに行くこともありましたが、もしかしたら“また貰いに来たの??”と思われていないかと周囲の目が気になり、我慢してしまうこともありました。

小さい頃から陽子ちゃんをよく知るお隣の福祉協力員(福祉活動に協力する地域支援ボランティア)は、自分の娘と年が近く一緒に遊ぶことも多かったことから陽子ちゃんとは、会えば挨拶や声掛けをするような間柄でした。そんな陽子ちゃんが近所のドラッグストアで生理用品を手に取り、じっと眺めては棚に戻し、購入せず帰っていく姿を幾度となく見かけていたので、ある日思い切って声をかけてみることにしました。すると、“生理用品は高いし、購入したいことをなかなかお父さんに言えない”と打ち明けてくれました。

「生活に困っていて、生理用品を購入できない子どもがいるので何とかできないか」と福祉協力員は社協に相談に来てくれました。私たちは、福祉協力員を介して陽子ちゃんのような若い世代の子たちがこういった問題を抱えていることを知りました。

生理の貧困に対して様々な取り組みが求められています

東村山市社会福祉協議会では、このことを機に不安を抱えず、衛生的かつ快適に過ごせるよう、女子トイレ内に「お月さまストッカー」(申し出の必要がなく、生理用品を無償で配布しているボックス)を設置しました。

また、秋田県や埼玉県など多くの都道府県では、生理用品を配布する仕組みが広がっています。そして、企業・団体に生理用品の寄付を呼びかける取り組みやトイレに広告付きディスペンサーがアプリと連携して生理用品を無償で提供してくれるサービスを展開し、商業施設や学校などに設置している企業もあります。海外では、生理用品にかかる税を軽減したり、非課税にする動きなどもあります。

身近な問題でありながらもなかなか話題にあがらない生理の貧困。生理について正しい知識を身に付け、これからもこの課題解決のための取り組みを広げていく必要があるのではないでしょうか。

この活動に参加する

042-394-6333

受付時間 平日 9:00〜17:00

- 東村山市社協について

- 東村山市社会福祉協議会について

- 団体情報

- 関連団体・ネットワーク

- 福祉だより・福祉だより音声版

- 動画集

- ボランティアセンター